【往事回眸】农工党与杭州“金萧之花”——农工党引导进步青年投身革命的一段往事

农工党与杭州“金萧之花”

——农工党引导进步青年投身革命的一段往事

戚青青

在杭州的南山公墓烈士陵园内,安葬着杭州十二烈士,他们为了杭州的解放事业献出了年轻宝贵的生命,牺牲时平均年龄仅25.2岁,年纪最小的只有19岁,被金萧支队誉为“金萧之花”。

这十二位烈士的背后有着怎样的故事、他们是如何组织起来并走上革命道路的、与农工党又有着怎样的关系?在杭州运河边的会安阁及尘封的史料中,可以找到这些问题的答案。

有志青年迷途觉醒

1937年“七七事变”后,日本大肆侵略中国。12月,杭州沦陷。年少的沈国英逃亡诸暨,偶遇时任农工党浙江组织负责人李士豪。在李士豪引荐下,沈国英到金华找到农工党党员、时任“抗日第三战区长官司令部”民运股中校股长徐旭,在徐旭领导下参与抗战工作。后在徐旭帮助下考入“三战区战干团”,不久被黄埔军校步科17期23总队选考录取。经三年多学习,毕业后分派在94军55师163团在湘、鄂对日作战。后到贵州安顺的军医学校特务连(即门卫连)任上尉排长。抗日战争结束后随军医学校迁返上海江湾五角场接收日本侵略军医疗机构,后为“国防医学院”。在上海,又遇见李士豪,沈国英表达了迫切想要革命的愿望。于是,李士豪常将《香港版大公报》、“大众哲学”“唯物辩证法入门”等进步刊物拿给他看,要他“懂得救国道理”。经组织考察,1947年7月,沈国英在时任农工党上海市党部干事虞键家里加入农工党,介绍人:李士豪、虞键。“头断血流绝不叛党,任何酷刑绝不泄密,服从组织,严守党纪。”多年后,沈国英依然记得加入农工党时的宣誓词。沈国英加入农工党后,依然以“国防医学院”基本卫生勤务科上尉助教兼特务连排长的身份从事地下革命工作。

1948年初夏的一天,邵骏奇(“十二烈士”之一)来找沈国英。邵骏奇是沈国英的军校同学,且是同一大队、又都是杭州人,曾朝夕相处是为至交。当时邵骏奇在国民党49军当连长,在苏北如皋作战中两次被解放军俘虏。见解放军官兵纪律严明,真诚关爱服务人民,而当地群众又真诚热情地支援解放军,军民鱼水情深,邵骏奇由此认定中国共产党领导的人民解放军是正义之师,蒋介石宣传的“共产党是洪水猛兽”完全是骗局。他求解放军收留自己。解放军对邵骏奇的悔悟表示欢迎,但认为他回到蒋管区进行实事求是的宣传,作用更大。

听了邵骏奇的一番话,沈国英立即向李士豪汇报。李士豪指示沈国英帮助邵骏奇做好瓦解敌人的工作。这之后设法通过关系安排邵骏奇在“国防医学院”学生队担任中尉区队长,邵骏奇借此机会秘密向学生介绍解放区情况。

共同培育革命力量

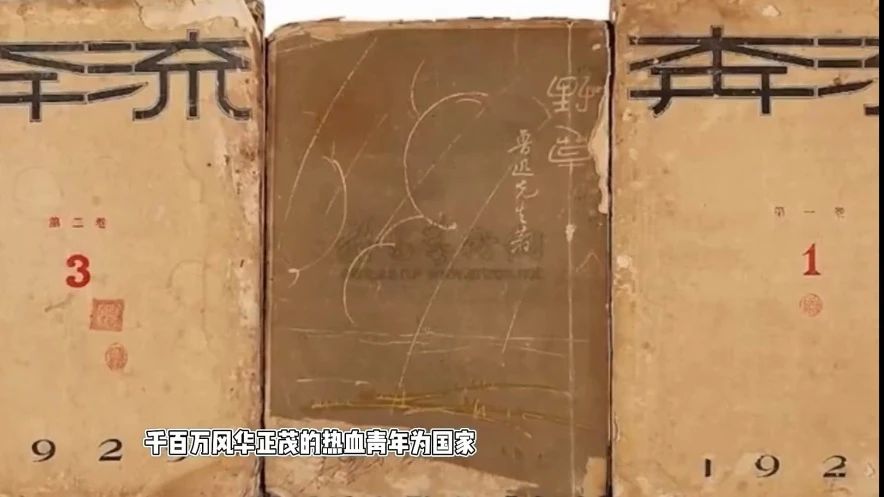

1948年9月,邵俊奇回杭州后联系了“杭高”“杭师”等学校进步学生,秘密成立了“文甦读书会”,编印《火花》《奔流》等油印刊物,进行革命宣传。“读书会”成立后,同志们认识到要革命必须要有中国共产党的领导。邵骏奇根据大家的迫切要求,去上海找沈国英,沈国英立即向时任农工党华东局副主任的李士豪作汇报。

油印刊物

李士豪指示虞键负责抓这块工作。虞键时任农工党上海市党部代理主委兼会稽山人民抗暴游击司令部驻沪办主任,他既是中共党员也是农工党党员。在沈国英的陪同下,虞键来到杭州,与邵骏奇及“读书会”骨干进行密谈,随后,再请浙东人民解放军金萧支队派王慎、陈谋方来核查。此后,农工党上海市党部给“读书会”送去了大批革命书籍,如《历史唯物主义和辩证唯物主义》《大众哲学》《思想方法论》《毛泽东在晋察冀边区干部会上的讲话》《闻一多道路》《钢铁是怎样炼成的》以及《新华日报》《大公报》《华商日报》等。为了团结更多的同志,“读书会”成立一个月后,改名为“团结进步社”,先后在杭州师范、中正中学、杭州高级中学、新群中学、嵊县简师、宁波高二等校发展成员。虞键将“团结进步社”的情况介绍给金萧支队,从此,“团结进步社”革命有了方向,他们在金萧支队的领导下,开展白区地下革命工作。

1949年1月,中共金萧工委报请中共浙东临工委批准,委派王慎、陈谋方、王宣圣组成杭州城工组。他们以“团结进步社”为基础,建设地下革命组织,组织动员学生加入金萧游击队,配合解放杭州。此时,沈国英根据农工党指示,借“国防医学院”迁往台湾之机,偷梁换柱将大量来不及运走的教学仪器,送“解放军军工委第二军医大学”接管。此事暴露,他在上海无法立足,经农工党与金萧支队联系,安排其回杭担任杭州“城工组”的副组长,负责学运、工运、军运等工作。

伺机打入国民党内部

根据当时金萧支队急需枪枝弹药,而国民党正招兵买马、扩充军队的情况,沈国英、邵骏奇提出“组织灰色武装,队伍带往金萧支队”的建议。时任“浙江保安司令部”少将主任的黄浩是沈国英在军校读书时的老师,沈国英决定利用这层关系,将“团结进步社”学生组建成蒋军新兵,拿到武器后即撤往金萧支队根据地打游击。农工党与金萧支队都认为这个建议很好,金萧支队还交给沈国英2只金戒指作为经费,并指示:拿到枪后即暴动,配合大军解放杭州。

于是沈国英向黄浩赠送了高档重礼,说有好几个同学失业,无事可做,想拉起一个连保卫杭州。黄收礼后满口答应。很快,邵骏奇找到了场地,“浙保新兵教导第16连”就在三墩祥符桥边的空庵里成立了,沈国英任连长。军需处来点名造册、发了被服粮饷。有几名新兵立即在当地举办了农民夜校,分“农民识字班”和“成人班”,对农民进行识字教育和阶级教育,很受当地农民欢迎。

但新兵连成立十余天后枪支仍不发,多次催讨也只是敷衍。沈国英、邵骏奇觉得反常,立即向金萧支队领导报告。眼看武装暴动已无希望,支队领导根据迅猛发展的革命形势急需革命力量这一情况,指示“团结进步社”将成员输送到金萧支队。先后输送了二批,共23人。原定第三批全部撤离,但由于特务告密而未成。4月11日夜,敌人抢先下手,秘密逮捕、监禁了该社一批骨干分子,沈国英与舒严生因外出购物侥幸逃过一劫。被捕的大多是学生,被蒙上眼晴送至杭州六部桥直街40号秘密监狱,大家在狱中相互勉励,面对酷刑大义凛然,宁死不屈,没有一个人供出共产党员,特务们捞不到一点证据,妄想一网打尽杭州地下党的企图落空。

随着解放大军步步逼近杭州,国民党反动派自知末日来临,在仓皇逃窜时,进行了血腥大屠杀。4月26日,被捕的12位同志在艮山门外下菩萨村惨遭枪杀。这时,相距杭州解放仅一周时间。

邵骏奇(“十二烈士”之一)

鲜血浇灌“金萧之花”

沈国英为了营救战友,于4月中旬携中共浙东临工委副书记马青转交的书面地下工作证,乔装国民党少校军官来到杭州,一边打听战友情况,一边以金萧支队名义,从官巷口至鼓楼的中山中路,秘密张贴宣传党的政策、瓦解敌人的标语。同时设法阻止下城区区长奉命炸毁宝善桥边“军火库”的行动。然而被捕战友的消息一直没有打听到,直到5月3日,杭州解放。沈国英来到原来“团结进步社”的联络点西浣纱路26号,人去楼空。据未遭被捕者和失踪者家属说:反动派逃跑之时在艮山门外下菩萨小学附近杀了很多人。赶去察看时,已由慈善机构红十字会,用薄板棺材浅埋。扒开棺木,腐肿的面容难以辨认,但从衣服形态上可以确定是邵骏奇、王慎、陈谋方、金甲武(即陶基)、童军、沈崇彬、王宣圣、黎拯亚、钟湘衡、陆忠、郦英、谢发明12位战友,沈国英悲痛万分。他立即书面报告马青及金萧支队长蒋明达、政委张凡。支队旋即派舒严生、郭斌两位同志携36枚银元交给沈国英,嘱咐在牺牲地建十二烈士墓,墓碑上题词“金萧之花”。随后召开了十二烈士追悼会,沈国英代表金萧支队长主持,场面严肃悲沉。一些亲眼目睹特务暴行的农民也来到追悼会现场,声泪俱下。

解放后杭州市政府经过多次勘查考证,十二位烈士的殉难处为艮山门外下菩萨小学附近公路边的大坟头。十二烈士墓原建在当年牺牲的地方,1984年,浙江省人民政府将艮山门外“四·二六”事件中遇难的同志,全部追认为革命烈士。1987年,杭州市人民政府在南山公墓革命烈士陵园重建十二烈士墓。

十二烈士墓相关资料

这十二位烈士用短暂的青春年华谱写了革命奉献的永生诗篇,他们与千千万万个革命先烈一样,为了新中国的诞生、为了人民翻身得解放,抛头颅,洒热血,献出了自己的宝贵生命。为纪念这十二位烈士,杭州闸弄口街道于2004年成立了浙东人民解放军金萧支队艮山门外“四·二六”十二烈士纪念室,2012年迁入杭州运河公园的会安阁,作为金萧革命红色教育基地。

参考资料:

沈国英《农工党引我上征途》

胡华军《“金萧之花”牺牲在杭州解放前》